frFranzösisch

frFranzösischFonctions et composition du sang

Nous sommes nombreux à être fascinés par le sang car le sang est indispensable pour vivre. Ce chapitre vous fournira des connaissances de base sur les fonctions variées et la composition du sang et vous permettra, par la suite, de comprendre ce qui se passe en cas de maladie sanguine.

Objectifs d'apprentissage

- Vous êtes en mesure de décrire les fonctions du sang.

- Vous êtes en mesure d'expliquer de quoi se compose le sang et d'en nommer les principaux éléments.

- Vous êtes en mesure de décrire les particularités des cellules sanguines (lieu de production, structure et fonctions).

Tâche 1

Regardez la vidéo relatant l'histoire de Domenique. Discutez de vos impressions en classe:

- Quelles pensées et émotions cette vidéo d'introduction déclenche-t-elle chez vous?

- Quelles questions vous êtes-vous posées en regardant la vidéo?

- Connaissez-vous d'autres maladies sanguines ou liées au sang?

Tâche 2

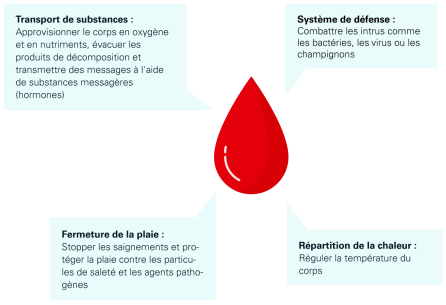

Fonctions du sang

Le sang est une matière très spéciale. Il s'agit d'un fluide corporel sans lequel nous ne pourrions pas vivre. Les spécialistes nomment même le sang «organe liquide». Selon son poids corporel, un être humain possède entre quatre et six litres de sang. Ce dernier se compose de différents éléments et remplit une multitude de fonctions pour maintenir notre organisme en vie (schéma 1).

Voici tout ce que fait le sang:

- Il fournit toutes les cellules corporelles en oxygène, nutriments, vitamines et oligo-éléments, en reprend les déchets (p. ex. dioxyde de carbone, eau) et les transporte vers les organes chargés de les éliminer (p. ex. poumons, reins, foie).

- De même, c'est grâce à la circulation sanguine que les substances messagères (hormones), dont on a besoin pour le pilotage de différentes fonctions corporelles comme le métabolisme ou la reproduction, parviennent au bon endroit dans l'organisme.

- De plus, le sang veille à la régulation de la chaleur et contribue ainsi au maintien de la température corporelle.

- Enfin, il joue un rôle important dans la défense contre les agents pathogènes. La coagulation protège l'organisme de pertes de sang et empêche les particules de saleté et les agents pathogènes de pénétrer dans le corps en cas de blessure.

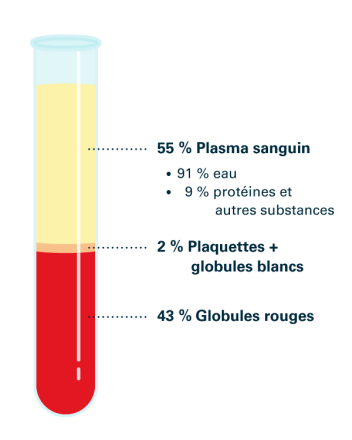

Composants sanguins: substances dont est fait le sang

Loin d'être un simple liquide rouge, le sang contient différents éléments (schéma 2).

Le sang se compose pour moitié d'éléments solides, les cellules sanguines, également appelées globules sanguins, et pour moitié d'un élément liquide, le plasma sanguin. Le plasma sanguin est un liquide jaunâtre constitué principalement d'eau et de plusieurs protéines.

Tâche 3

Testez vos connaissances à l'aide du test rapide dans le journal d'apprentissage (travail individuel).

Les cellules sanguines

Les cellules sanguines ou globules sanguins se subdivisent en trois catégories (schéma 3):

- Les globules rouges (érythrocytes)

- Les globules blancs (leucocytes)

- Les plaquettes sanguines (thrombocytes)

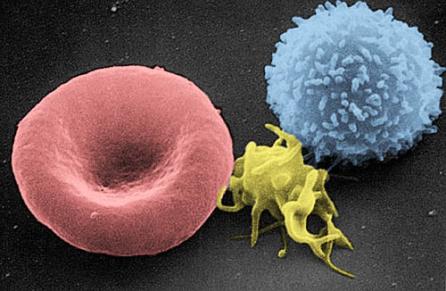

Schéma 3: Cellules sanguines (colorées) agrandies au microscope. De gauche à droite: érythrocyte (rouge), thrombocyte (jaune) et leucocyte (bleu). Source: Wikipedia

Les globules rouges (érythrocytes)

Les globules rouges ou érythrocytes sont les cellules sanguines les plus nombreuses dans le sang humain. Au microscope, on les reconnaît à leur forme ronde typique ressemblant à un disque plat bosselé des deux côtés (schémas 3 et 4). Ils comptent parmi les cellules les plus petites de notre organisme et, grâce à leur forme particulière, sont très souples et peuvent dès lors parvenir jusqu'aux vaisseaux sanguins les plus étroits, à savoir les capillaires.

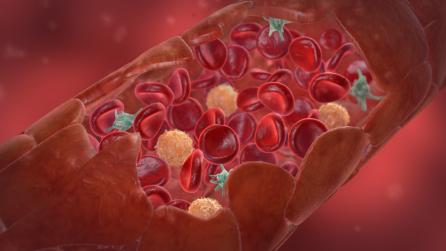

Schéma 4: Vue en coupe d'une veine (infographie): érythrocytes (rouges), thrombocytes (verts) et leucocytes (orange clair). Source: Adobe Stock

Fonction des globules rouges

Les érythrocytes sont de véritables trains de marchandises: Ils recueillent l'oxygène O₂ dans les poumons et le transportent là où il faut dans l'organisme, par exemple dans les muscles. Ils se chargent aussi du transport du déchet qu'est le dioxyde de carbone CO₂ issu de la respiration des cellules. Les érythrocytes ramènent le CO₂ dans les poumons, d'où il est expiré.

Pourquoi le sang est-il rouge?

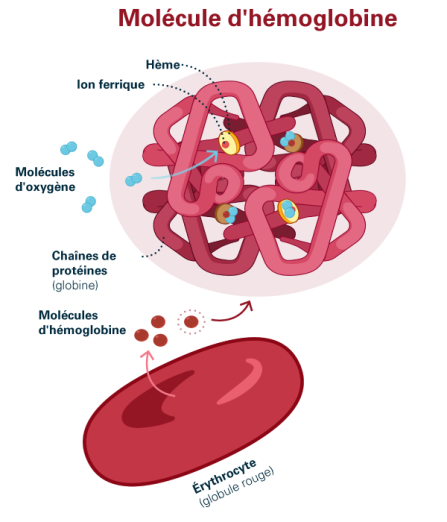

Le sang tire sa couleur de l'hémoglobine, pigment ferreux rouge présent dans les érythrocytes qui permet le transport de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans la circulation sanguine. Les érythrocytes se composent à 90% d'hémoglobine, protéine complexe à la structure ingénieuse. Ainsi, l'hémoglobine comprend quatre chaînes de protéines étroitement imbriquées, les globines, englobant les groupes hèmes ferreux (schéma 5). Le goût métallique du sang provient des ions de fer contenus dans les groupes hèmes. L'oxygène de l'air inspiré se lie à ces ions de fer dans les groupes hèmes et se détache d'eux une fois parvenu dans les cellules de l'organisme. Le dioxyde de carbone, repris des cellules de l'organisme, se lie à d'autres parties de la molécule d'hémoglobine pour être acheminé vers les poumons.

Dans un volume de sang normal, un taux d'hémoglobine faible (taux Hb) est révélateur d'une anémie. Cela signifie que l'on a trop peu de fer dans le sang, ce qui pose un problème pour le transport de l'oxygène.

Modèle de molécule d'hémoglobine avec ses quatre parts de globine (chaînes protéiques roses et rouge clair entremêlées) et ses groupes hèmes (jaunes) comprenant chacun un ion de fer (rouge). A chaque ion de fer peut se lier une molécule d'oxygène (bleue). Le schéma du bas montre un érythrocyte avec des molécules d'hémoglobine. Source: Transfusion CRS Suisse (2023)

Tâche 4

Testez vos connaissances sur les globules rouges et l'hémoglobine à l'aide du texte à trous dans le journal d'apprentissage (travail individuel).

Tâche 5

Recherchez sur Internet ce qui provoque une anémie et ce qu'on peut faire là-contre.

Les globules blancs (leucocytes)

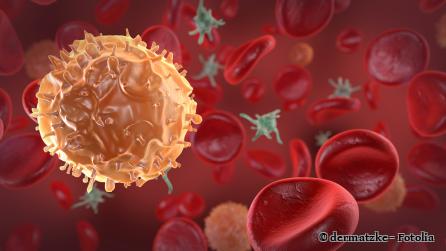

Les agents pathogènes sont présents partout et essaient d'entrer dans notre organisme. Notre système immunitaire a pour mission de les repousser. Mais comment lutte-t-il contre les agents pathogènes? Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, jouent ici un rôle central (schéma 6). Ils forment en quelque sorte notre armée physiologique individuelle. Les leucocytes sont plus grands que les érythrocytes et possèdent un noyau cellulaire mais pas d'hémoglobine, raison pour laquelle ils ne sont pas rouges.

En cas d'infection, comme un refroidissement, une grippe ou une mycose, le nombre de leucocytes augmente massivement dans le sang pour repousser avec force les bactéries et virus envahisseurs.

En temps normal, il y a quelque 5000 globules blancs dans un millimètre cube de sang (mm3 = 1 mm par 1 mm par 1 mm). Lors d'une infection, la quantité de leucocytes peut grimper jusqu'à 30’000 et plus. Et les valeurs sont encore plus élevées en cas de leucémie.

Les leucocytes se distinguent par leurs propriétés et fonctions. C'est pourquoi ils se subdivisent en trois grands groupes:

- Les granulocytes

- Les monocytes (macrophages)

- Les lymphocytes

Schéma 6: Illustration d'un leucocyte avec, en arrière-plan, des érythrocytes (rouges) et des thrombocytes (verts). Source: www.das-blut.ch, p. 9, Transfusion CRS Suisse

Notre police sanitaire très personnelle

Les leucocytes se forment dans la moelle osseuse et jouent le rôle de police sanitaire dans notre organisme. Leur mission est de détecter les agents pathogènes - bactéries, virus, parasites et cellules cancéreuses - et de les neutraliser. Pour cela, ils doivent pouvoir se déplacer librement. Contrairement aux érythrocytes, qui sont transportés passivement par le sang, les leucocytes se déplacent seuls, comme des amibes. Ils peuvent nager à contre-courant du sang, traverser les parois des vaisseaux et aller ainsi partout dans l'organisme où on a besoin d'eux.

Les plaquettes sanguines (thrombocytes)

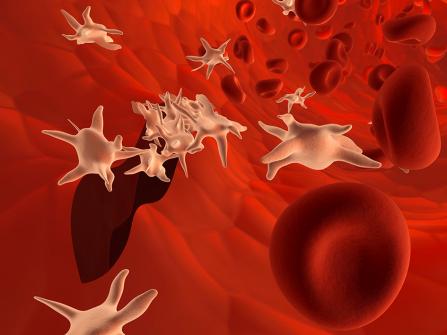

Comme les érythrocytes, les plaquettes sanguines ou thrombocytes (schéma 7) sont des cellules sans noyau en forme de disque qui se forment dans la moelle osseuse. Ce sont les plus petites cellules sanguines. Elles jouent un rôle important dans la coagulation sanguine et la fermeture des plaies. 1 mm3 de sang contient en moyenne 250’000 thrombocytes, dont la durée de vie est de cinq à dix jours.

Schéma 7: Des thrombocytes en compagnie d'érythrocytes dans un vaisseau sanguin. Source: www.das-blut.ch, p. 10, Transfusion CRS Suisse

En quoi les plaquettes sanguines aident-elles à refermer les plaies?

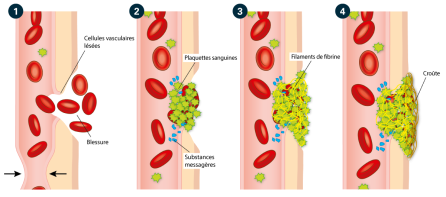

Lorsqu'une veine est blessée, par exemple par une coupure, les vaisseaux sanguins lésés se contractent et réduisent ainsi la perte de sang. La paroi du vaisseau blessé va libérer des substances messagères qui vont permettre l'agglutination de plaquettes sanguines (thrombocytes). Les plaquettes se collent au bord de la lésion (schéma 8), se déforment et se durcissent pour former un premier caillot de sang encore instable. Ce «pansement» colmate la plaie et sert à la coagulation sanguine.

Puis se produit la coagulation sanguine, à l'aide de différents facteurs de coagulation. Il se crée un caillot stable, qui referme complètement la plaie grâce à la fibrine. La fibrine est une protéine présente dans le plasma sanguin qui ne se dissout pas dans l'eau et agit donc comme un filet de colle pour refermer la plaie. Elle se compose de molécules filamenteuses qui forment une fine barrière dans laquelle d'autres thrombocytes et cellules sanguines s'agglutinent. La fibrine permet ainsi la formation d'une croûte solide.

Schéma 8: Rôle des thrombocytes dans la fermeture des plaies. Source: www.das-blut.ch, p. 17/18, Transfusion CRS Suisse

Tâche 6

La vidéo ci-après présente la coagulation sanguine et la fermeture des plaies à l'aide d'une expérience simple (durée de la vidéo 3:16).

Tâche 7

La fibrine n'est pas soluble dans l'eau. Inscrivez dans votre journal d'apprentissage quel en est l'avantage (travail individuel).

Tâche 8

Testez vos connaissances sur la fermeture des plaies dans le journal d'apprentissage (travail individuel).

Le plasma sanguin

Le plasma sanguin constitue la partie liquide du sang. Sans plasma sanguin, les cellules solides ne pourraient pas circuler dans l'organisme. Outre l'eau (91%), le plasma sanguin de couleur jaunâtre (schéma 9) contient surtout des protéines (9%), dont les facteurs de coagulation. S'y ajoutent de faibles quantités de graisses, de glucose, de sels, d'hormones, de vitamines et d'autres substances.

Les groupes sanguins

Que sont les groupes sanguins?

Chaque personne possède ses propres groupes sanguins hérités des parents. Les caractéristiques biochimiques présentes à la surface des globules rouges et des anticorps déterminent le groupe sanguin (0, A, B ou AB) d'une personne. Autre élément important pour une transfusion sanguine, l'antigène Rhésus D. Les personnes dotées de cet antigène sont dites Rhésus D positives et celles qui ne l'ont pas sont appelées Rhésus D négatives.

Pourquoi est-il si important de donner son sang?

Quatre personnes sur cinq nécessiteront au moins une fois dans leur vie du sang ou un médicament à base de produits sanguins. A ce jour, il n'est toujours pas possible de fabriquer du sang artificiellement. En cas d'accident, pour le traitement du cancer ou lors d'une opération, il faut du sang. Souvent, les patientes et patients leucémiques ont besoin de transfusions sanguines pour guérir.